『ドカ食いダイスキ!もちづきさん』が「怖い」と言われるのは、暴食の描写が単なるギャグではなく、リアルな依存や健康リスクを伴う行動として描かれているからです。

ストレス社会に生きる誰もが持つ「食べたい」という衝動を、極端なかたちで表現している点に、多くの読者が共感しつつも恐怖を覚えています。

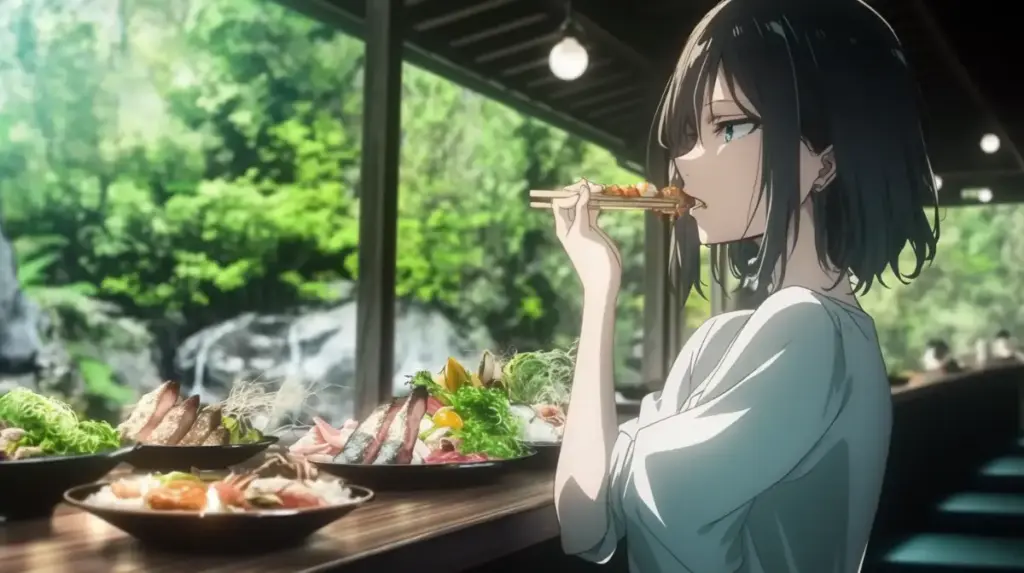

本作は、21歳の会社員・望月美琴が、理性を失うほどの空腹やストレスによってカレーやオムライスを暴食する姿を描いた異色のグルメ漫画。

普段は真面目で控えめな彼女が、炊飯器で4合のケチャップライスを炊き、卵を6個使ったオムライスを狂気の表情で食べる姿は衝撃的で、思わず「もちづきさんはどんな話?」と気になってしまう読者も少なくありません。

さらに、「もちづきさんが至るとはどういう意味ですか?」と問いたくなるような、“至る”という独自の概念も見逃せません。

これは食後に訪れる血糖値の急上昇による恍惚状態で、現実でも病気や糖尿病リスクに直結するような危険な状態です。

作中では、健康診断をきっかけに明かされる「望月さんの身長と体重は?」という問いへの答えからも、暴食が現実的なリスクに結びついていることが分かります。

中でも第4話で登場する「あるのがいけない」というセリフは、残業中の衝動的なコンビニ暴食を象徴する名シーンで、読者の間でも大きな話題を呼びました。

そしてその影響力は漫画の枠を超え、ニチレイとのコラボという形で社会現象にも発展。

商品紹介にとどまらず、狂気とユーモアが混在する作風を活かした演出が話題を集めました。

よーかん

よーかん本記事では、そんな『ドカ食いダイスキもちづきさん』がなぜ「怖い」と言われるのか、その背景にある心理、依存、健康問題、そして“やばい原液”と呼ばれる作家性まで、網羅的に解説していきます!

- もちづきさんの異常な食行動が「依存」に近いものであること

- 「至る」という描写が快楽と健康リスクを伴う危険な状態を意味していること

- 暴食による健康診断の数値変化や糖尿病リスクの具体性

- 日常の中に潜む食欲の暴走が誰にでも起こりうる現象であること

魅力満載な「ドカ食いダイスキ!もちづきさん」を読むならDMMがオススメです!

\最大28%ポイント還元/

ドカ食いダイスキもちづきさんが怖い理由とは?

- もちづきさんはどんな話?グルメホラーです

- もちづきさんが至るとはどういう意味ですか?

- 望月さんの身長と体重は?

- 健康診断のエピソードと結果から明らかになった現実

- 怖い!もちづきさんの病気や糖尿病のリスクとは

もちづきさんはどんな話?グルメホラーです

「ドカ食いダイスキ!もちづきさん」は、21歳の会社員・望月美琴(もちづきさん)を主人公にした異色のグルメ漫画です。

ただし、ここで描かれる食の世界は、一般的なグルメ漫画とは一線を画しています。

もちづきさんは、極度のストレスや空腹、衝動にかられて暴食に走るタイプのキャラクターであり、作中で描かれるのは「美味しそうなごはん」だけではありません。

どちらかといえば、満腹を通り越し血糖値が急上昇するような“食の狂気”がメインテーマです。

作品では、もちづきさんが日常的に暴食に至る様子が描かれています。

彼女は普段は穏やかで仕事も真面目なOLですが、一度空腹が限界を超えると理性が吹き飛び、獣のような目つきに変貌します。

そして家に着くや否や、ケチャップライスを炊飯器で4合炊き、卵を6個使ってオムライスを作るような常軌を逸した食事を平気で行うのです。

また、食べることそのものが彼女にとっての感情の解放手段となっており、「至る」と呼ばれる状態である、食後の高血糖による酩酊と快楽に浸る描写が繰り返し登場します。

言ってしまえば、食事が彼女にとってのストレス発散であり、同時に社会的に認められづらい“依存”の一種としても描かれているのです。

こうして、もちづきさんの姿を通して、現代人が抱えるストレスや生活習慣の崩壊、そして自覚していながらやめられない食行動といった問題が浮き彫りになっていきます。

読み進めるほどに、彼女の食事シーンはグルメでありながらホラーでもあり、笑えるようでどこか胸が痛む、不思議な読後感を残す作品です。

そんな新しいジャンルのグルメホラー漫画、「ドカ食いダイスキ!もちづきさん」がどこで読めるかをまとめたので、漫画の魅力を存分に味わいたい方は参考にしてください。

もちづきさんが至るとはどういう意味ですか?

「至る」とは、この作品において非常に重要なキーワードであり、もちづきさんの食行動を象徴する概念でもあります。

これは単に「満腹になる」といった意味ではなく、暴食によって急激に血糖値が上がり、意識が朦朧としながらも快楽に包まれる状態を指して用いられています。

作中ではこの状態をあたかも悟りに達したかのように「至った……」と表現することから、読者にも強烈なインパクトを与えるワードとして定着しているんですよね。

この「至る」状態に至るまでの流れには、一種の儀式性すらあります。

もちづきさんは、極端な空腹やストレスにより理性を保てなくなり、大量の高カロリー食を一気にかき込みます。

そして満腹を超えて血糖値が爆上がりすると、頭痛や眠気、場合によっては気絶するような症状を見せるのです。

これは実際の医学的にも「血糖値スパイク」と呼ばれる危険な状態であり、決して軽視できるものではありません。

例えば、カレーショップでトッピングを山のように盛った3000kcal超のカレーを一気に食べ、涙を流しながら「至る」描写などは、作品の中でも特に強烈な場面です。

このような描写により、「至る」は読者にとって、危険と快楽が同居する状態を意味する独自用語として理解されています。

つまり、もちづきさんにとっての「至る」は、満腹や満足を超越した、もはや別の人格に変貌するほどの“飽和した快楽”の象徴なのです。

これがこの作品を単なるグルメ漫画ではなく、依存や社会問題を描いた異色の作品にしている要素だといえるでしょう。

望月さんの身長と体重は?

もちづきさんの体型については、作中の健康診断の結果で具体的な数値が明らかになっています。

彼女の現在の身長は153.4cm、体重は59.8kgです。これはBMI(体格指数)で換算すると「25.4」となり、医学的には「肥満(1度)」に該当します。

つまり、少しぽっちゃりとした印象ではあるものの、日常生活に大きな支障を来すほどの体重ではないものの、健康リスクが懸念される数値です。

この数字の重要性は、過去の健康診断との比較からも明らかになります。

1年前の段階では体重が53.7kgだったため、1年間で約6.1kgも増加しているんです!

日々の食生活がどれだけ高カロリーかを示す証拠でもあり、彼女のドカ食いの積み重ねが現実的な体型変化として現れていることがわかります。

本人もこの変化には危機感を抱いており、ジョギングや食事管理アプリを使って改善しようと試みるシーンも登場。

しかし、彼女の強すぎる食欲や「至りたい」という快楽への執着がそれを上回り、結果的にはあっという間に挫折してしまいます。笑

このことから、彼女の肥満傾向はただの食べ過ぎではなく、依存的な側面を伴う根深い問題であることが読み取れるのです。

もちづきさんの身長と体重は、彼女の生活習慣や心理状態、そして作品が内包するテーマ性を象徴する重要な要素の一つとなっていますよ。

健康診断のエピソードと結果から明らかになった現実

もちづきさんにとって、健康診断は単なる年中行事ではありません。むしろ「日常の異常さ」を突きつけられる厳しい現実の瞬間です。

特に注目すべきは第3話と第5話で描かれた健康診断前後の一連のエピソードで、そこで明らかになったのは、彼女のドカ食いがもはや笑いごとでは済まされないレベルに達しているという事実でした……!

まず、健康診断前日の描写が非常に生々しくリアルです。

もちづきさんは夜9時以降は絶食しなければならないというルールを守ろうとしますが、残業が長引き、何も食べないまま空腹の限界に近づいていきます。

このとき、職場の冷蔵庫にあった同僚の弁当に手を出しかけるという、人の道を外れた危うい行動にまで走りますが、寸前で思いとどまります。

そして取った手段が、麦茶と水を皿に注ぎ、左をルウ・右をライスに見立てて“実質カレーライス”と認識しながら飲むという、涙ぐましい空腹対策でした。

空腹で朦朧としながらもなんとか健康診断を乗り切った彼女は、フラフラで憔悴しきっています。

そのときに見かけたカレーショップへ導かれるように直行。

選んだメニューは揚げ物と温玉を6個もトッピングした特大カレーで、総カロリーは約3700kcal!

食べながら涙を流し、ついには至ることとなります。

このような極端な食生活が数値に反映されたのが、診断結果でした。

もちづきさんは身長153.4cmに対し、体重が59.8kgであることが判明し、BMIは25.4、肥満(1度)と診断されます。

1年前の体重が53.7kgだったことを考えると、1年で6.1kgの増加という数字は、日々の食生活の破綻ぶりを如実に物語っています。

言ってしまえば、健康診断はもちづきさんにとって現実との接点です。

それまで「ちょっと食べ過ぎかも」と笑っていたことが、数値として突きつけられることで初めて自分の体の変化に向き合わざるを得なくなります。

そして、それでも食生活を変えることが難しいという現実こそが、この作品に潜む怖さの一端でもあるんですよね。

怖い!もちづきさんの病気や糖尿病のリスクとは

もちづきさんの暴食が読者に「怖い」と言われる一因は、明らかに健康を害する行動でありながら、それが日常として繰り返されている点にあります。

彼女の食事内容は極端に偏っており、高糖質・高脂質・高カロリーが常態化しています。

そのうえ量も尋常ではなく、1日の摂取カロリーが6000kcalを超えることも珍しくありません。

こうした食生活は、糖尿病をはじめとする重大な生活習慣病のリスクを確実に高めます。

実際、作中では「血糖値スパイク」に関する描写が繰り返されてめちゃくちゃ怖いです!

血糖値スパイクは、食後に血糖値が急上昇し、その後急降下する現象で、眠気・頭痛・動悸などの症状を引き起こすことがあります。

もちづきさんも、激甘のチョコや高カロリーな揚げ物カレーを摂取した直後に「頭が痛い……」「意識が飛びそう」といったセリフを吐く場面がいくつもあります。

さらに、第10話ではその症状が上司にも伝播し、甘党の桐本が激甘のカフェラテやチョコを連日摂取したことで健康に異常をきたし、読者の間でも「犠牲者第一号が出た」と話題になりました。

これはフィクションでありながら、現実世界の“過食による健康被害”を象徴する象徴的な演出と言えるでしょう。

また、血糖値スパイクのリスクは単に不快な症状にとどまりません。

繰り返すことでインスリンの分泌バランスが崩れ、2型糖尿病や動脈硬化、さらには心筋梗塞や脳卒中といった重篤な病気の引き金にもなり得ます。

つまり、もちづきさんの行動は「至る」という一瞬の快楽と引き換えに、自身の命を削っているとも言えるのです。

多くの読者がもちづきさんのドカ食いを「怖い」と感じる理由は、そこにあります。

彼女の姿は決して遠い存在ではなく、現代のストレス社会を生きる私たちにも起こり得る問題を、極端な形で映し出しているのです。

読んで笑いながらも、ふと自分の生活を省みたくなる。

そんな恐ろしさとリアルさが、この作品の大きな特徴と言えるでしょう。

ドカ食いダイスキもちづきさんが怖いと話題の背景

- 「ある」のがいけない!!!の意味とは

- ニチレイとのコラボに見る影響力

- カレーやオムライスに至る狂気

- やばい原液との関係性

- 読者を惹きつける過食の描写|感情と狂気の表情

- ドカ食いダイスキもちづきさんが怖いと感じる要素の総まとめ

「ある」のがいけない!!!の意味とは

「『ある』のがいけない!!!」というセリフは、『ドカ食いダイスキ!もちづきさん』第4話に登場する、非常に印象的な場面で発せられます。

これは単なるギャグ表現ではなく、もちづきさんというキャラクターの「空腹による暴走」と「食欲への言い訳」が凝縮された、象徴的な一言です。

このセリフが登場するのは、もちづきさんが残業で夜22時半まで職場に残っているシーンです。

つまり、帰宅途中ではなく“まだ会社にいる状態”で発生したエピソードなんですよね。

空腹の限界を超えた彼女は、心の中で「帰宅してから食べ物を用意して食べるまで、いったいどれだけの時間がかかるのか……」と自問自答を繰り返します。

そこで脳裏に浮かんできたのが、24時間営業のコンビニ。思考の切り替わりとともに、シーンはそのまま職場からコンビニへと移行。

もちづきさんは、まるで意識を手放したかのような状態でコンビニ店内を歩き、「『ある』のがいけない!!!」と繰り返しながら、おにぎり、パン、弁当など高カロリー食品を買い物カゴに次々と放り込んでいきます。

このときの表情は必死を通り越し、どこかしら狂気を孕んでいます。

そして最後には「すべての原因を潰しても、24時間いつも『ある』のはここだ……許すまじコンビニエンス!!!」という無茶苦茶な理論で、自分の暴走を肯定し、食欲の暴走に正当性を持たせようとするんですよね。

ここでの「ある」とは、もちろん“そこに食べ物が並んでいること”を指しています。

しかし、本質的には「誘惑の存在そのもの」に対する怒りと投げやりな開き直りです。

欲望を抑えきれない自分への苛立ちを、外部の要因、すなわち「いつでもどこでも食べ物が手に入る社会」へと転嫁しているのです。

実際、このセリフはSNS上でも話題になり、「深夜のコンビニの魔力」「“あるのがいけない”は名言すぎる」など共感の声が相次ぎました。

特にストレスを感じやすい現代人にとって、夜間のコンビニは手軽で魅力的な逃げ場であると同時に、食欲のコントロールを狂わせる場所でもあります。

このように、「ある」のがいけない!!!という言葉は、もちづきさんの狂気を笑いつつも、現代の過食社会や自己制御の難しさをリアルに描いた重要なセリフです。

その場面が残業中という日常的なストレス環境であることも含めて、多くの人が抱える「逃げたい気持ち」と「食への依存」を鋭く突き刺してきます。

共感と恐怖が同居するこのシーンこそ、本作の本質を表す象徴と言えるでしょう。

「『ある』のがいけない!!!」にちなんだXポストがたくさんあります。

みんなこのセリフを言いながら、自分の行動を肯定したいようですね。笑

ニチレイとのコラボに見る影響力

『ドカ食いダイスキ!もちづきさん』は、作中の過激なドカ食い描写や、ユーモラスかつ狂気じみたキャラクターでSNSを中心に話題を呼びました。

その人気の広がりは出版業界だけにとどまらず、ついには食品大手・ニチレイとの公式コラボレーションにまで発展しています。

この事実こそ、作品が持つ影響力の大きさを物語っていると言えるでしょう。

ニチレイとのコラボが発表されたのは、「次にくるマンガ大賞2024」にて本作が「Webマンガ部門8位」および「冷凍食品はニチレイ賞」のW受賞を果たした直後のことです。

記念企画として公開された特別編では、ニチレイの代表的な商品である「焼おにぎり」「特から(唐揚げ)」「今川焼(あずきあん)」が登場し、もちづきさんが実際にこれらをドカ食いする様子が描かれました。

特筆すべきは、このコラボがただの商品紹介に終わっていない点です。

作中ではニチレイの冷凍食品を独自にアレンジし、あくまで“もちづきさん流”の食べ方として紹介することで、作品のユーモアとブランド商品の親和性を高めています。

このユニークなアプローチが、ファンの間で好評を博しました。

また、このコラボをきっかけに、ニチレイの商品に対する注目度が上がったことも見逃せません。

SNSでは「もちづきさんに影響されて焼おにぎりを買ってしまった」という声や、「アレンジを真似してみた」などの投稿が多数見られ、作品が購買行動にも影響を与えていることが伺えます。

企業にとっても、読者にとっても「WIN-WIN」となる成功例と言えるでしょう。

しかし一方で、作中の食べ方は極端なものも多く、現実に真似するには注意が必要です。

実際、コラボ話題時にも「※食べ過ぎ注意」「フィクションです」といった但し書きが添えられていたのは印象的でした。

これには、作品のテーマが“暴食による快楽とリスク”を描いている点を踏まえた、制作者側の配慮があると考えられます。

このように、ニチレイとのコラボは単なる企業タイアップを超えて、作品の人気と影響力を裏付ける象徴的な事例となっています。

エンタメと現実の境界を上手に行き来しながら、読者と企業を巻き込むコンテンツにまで成長したことは、今後のマンガ業界にとってもひとつの指針となり得るでしょう。

カレーやオムライスに至る狂気

『ドカ食いダイスキ!もちづきさん』において、カレーやオムライスは単なる食事ではなく、“至り”へと導く儀式のように描かれています。

特に象徴的なのが、炊飯器で4合分のケチャップライスを炊き、卵6個以上を使った簡易オムレツをのせた「炊飯器オムライス」のエピソードです。

これはもちづきさんが空腹の極限に達した末に、帰宅後すぐに取りかかる暴食メニューであり、その工程には理性の影すら見えません。

仕事でのストレスや疲労が溜まりきった状態で、彼女の中で「とにかく何かを大量に食べないと正気を保てない」というスイッチが入ってしまうのです。

炊飯器が炊き上がるまでに入浴を済ませ、完了の音とともに「服なんか着てられるか」とタオル1枚でキッチンに駆けつける描写は、まさに“狂気”の一言に尽きます。

味や健康ではなく、「量」と「スピード」によって心を満たそうとするその姿には、笑いを誘いつつも根底に不安と恐怖を感じざるを得ません。

また、第3話では健康診断を終えた反動として、揚げ物+温玉6個をトッピングしたカレー(推定3700kcal以上)を涙を流しながら完食し、“至る”場面も描かれます。

理性では避けたいと感じているものの、身体と本能が抑えきれず暴走してしまう。こうした描写が作品全体の“狂気”を際立たせています。

カレーもオムライスも、日常ではほっとする家庭料理の代表格です。

しかし、本作においてはそれが「暴走する欲求」の象徴として描かれ、その反転が読者に強烈な印象を残します。

どちらも“至り”へと至る導火線であり、もちづきさんの破滅的な食生活の中心に位置づけられているようですね。

やばい原液との関係性

「やばい原液」とは、作者・まるよのかもめ氏が過去に描いた自主制作漫画、あるいはそれに通じる作風を指すネットスラング的な呼び方です。

この“原液”には、より直接的で尖った描写、暗くえぐるようなテーマ性、そして社会の歪みに対する皮肉が詰め込まれており、現在の『もちづきさん』よりもさらに剥き出しの狂気が描かれていました。

その“原液”と『ドカ食いダイスキ!もちづきさん』との関係性は明らかです。

『もちづきさん』は、商業作品としての読みやすさやコミカルなタッチを保ちながらも、実はその本質において“原液”の要素を色濃く受け継いでいます。

過食というテーマを入口にしながらも、根底にあるのは「どうしようもない孤独」「止められない欲望」「社会に適応しきれない人間の弱さ」といった普遍的かつ重たいテーマです。

たとえば、「ドカ食いをやめたいけれどやめられない」「健康のためと分かっていても、暴食してしまう」といった矛盾に満ちたもちづきさんの姿は、アルコール依存や摂食障害など、実在の“依存症”と非常に似た構造を持っています。

このリアルな描写こそ、原液由来のテーマ性が“マイルド化”された形で生かされている証拠だと言えるでしょう。

つまり、『ドカ食いダイスキ!もちづきさん』の「笑えるのに、なぜかゾッとする」読後感は、元々の“やばい原液”の影響あってこそのものです。

読者がこの作品に感じる違和感や中毒性は、単なるギャグやグルメマンガではなく、背景に潜む“本気の闇”が反映されているからなのです。

もちづきさんの前身とも言われるグルメ漫画はこちらです。

読者を惹きつける過食の描写|感情と狂気の表情

『ドカ食いダイスキ!もちづきさん』の魅力の一つは、もちづきさんの「過食」の描写が非常にエモーショナルで、そしてどこかしら“狂気”に満ちている点です。

単なる大食いではなく、「なぜそんなにまで食べてしまうのか」「どんな心理状態で口に運んでいるのか」が明確に描かれており、読者はただのギャグとしてではなく、キャラクターの感情に入り込むことができます。

たとえば、空腹の限界を超えたもちづきさんが目を見開き、獲物を前にした野獣のような表情で料理を見つめるシーン。

あるいは、満腹と血糖値スパイクの影響で半ば気絶するように目を閉じながら、「至った」と感じている場面。

これらはすべて、彼女の精神状態が視覚的に「顔」に現れており、感情のグラデーションとして機能しています。

また、もちづきさんは常に葛藤を抱えており、「もうやめたい」「節制しなきゃ」と努力しては失敗し、そのたびに罪悪感と開き直りを繰り返します。

この一連の心理的起伏が、“表情”を通じて非常に高い解像度で描かれているため、読者は笑いつつも「これは危ない」と感じてしまうんですよね。

単純に「いっぱい食べるキャラ」では終わらない深みが、もちづきさんの“感情”と“狂気”の絶妙なバランスに宿っています。

だからこそ、もちづきさんは「怖いのに読まずにいられない」という声を生み、読者の心を強く惹きつけているのです。

ドカ食いダイスキもちづきさんが怖いと感じる要素の総まとめ

この記事のポイントをまとめます。

- 主人公のもちづきさんは暴食衝動を抱える21歳の会社員

- 日常的に高カロリーなドカ食いに至る様子が描かれている

- 「至る」は血糖値の急上昇による快楽状態を意味する独自概念

- 身長153.4cm・体重59.8kgでBMIは25.4の肥満1度に該当

- 1年で6.1kg体重が増加しており生活習慣の乱れが顕著

- 健康診断前後のエピソードで極端な空腹と反動食いを描写

- 血糖値スパイクによる体調不良が何度も作中で起こる

- 糖尿病などの生活習慣病リスクが作中から読み取れる

- コンビニでの「ある」のがいけない!!は暴食への言い訳表現

- ストレスと食欲の暴走が残業中に爆発するリアルな描写

- ニチレイとの公式コラボが作品の影響力の高さを示している

- オムライスやカレーは“至り”への儀式のように登場する

- 「やばい原液」は過去作に由来する狂気の作風を継承している

- 感情の揺らぎと過食をリンクさせた表情描写が印象的

- 読者は笑いながらも自己投影し、怖さと共感を同時に覚える

魅力満載な「ドカ食いダイスキ!もちづきさん」を読むならDMMがオススメです!

\最大28%ポイント還元/

コメント